Faktenblatt – Förderprojekt Kommunale Wärmeplanung

Titel Vorhaben: Erstellung einer kommunale Wärmeplanung für die Stadt Wolmirstedt

Förderkennzeichen: 67K26556

Projektzeitraum: 01.10.2024 – 31.12.2025

Bewilligungszeitraum: 01.05.2024 – 31.12.2025

Dienstleister: Ingenieurbüro ETA-E (Magdeburg)

Fördermittelgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Zweck und Vorgehen der Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung dient als strategisches Steuerungsinstrument zur systematischen Umgestaltung der lokalen Wärmeversorgung. Ziel ist es, auf Basis einer umfassenden Analyse des Status quo und der regional verfügbaren Potenziale eine langfristig tragfähige, klimaverträgliche und resiliente Infrastruktur zu entwickeln. Im Zentrum steht die flächendeckende Betrachtung des gesamten Gemeindegebiets, die es ermöglicht, geeignete Versorgungsoptionen – etwa den Ausbau erneuerbarer Energien, die Nutzung unvermeidbarer Abwärme oder Effizienzsteigerungen – räumlich zuzuordnen und differenziert zu bewerten. Der Wärmeplan stellt lediglich einen ersten Fahrplan zur Transformation der kommunalen Wärmeversorgung dar und keine Detailplanung. Aufbauend auf den Wärmeplan müssen im Anschluss konkrete Quartierskonzepte, Sanierungskonzepte oder beispielsweise Netzausbaupläne erstellt werden.

Begleitet wird die Stadt Wolmirstedt im Planungsprozess vom Ingenieurbüro ETA-E (www.eta-e.de) aus Magdeburg, das mit der Erstellung des Wärmeplans betraut ist. Der Abschluss ist für Ende 2025 vorgesehen.

Planungsziele

Zentrales Ziel ist es, bis spätestens 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu realisieren. Der Wärmeplan soll als fundierte Entscheidungsgrundlage für Bürger:innen, Unternehmen sowie kommunale Akteure dienen und dadurch individuelle und institutionelle Investitionen in nachhaltige Heiztechnologien zielgerichtet unterstützen. Nach Fertigstellung wird der Planentwurf für die Dauer eines Monats öffentlich zugänglich gemacht. Innerhalb dieser Frist besteht die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen durch alle Bürger:innen der Kommune. Die abschließende Beschlussfassung obliegt dem Stadtrat.

Erwartete Mehrwerte für die Stadtgesellschaft

- Aufbau einer zukunftssicheren Wärmeinfrastruktur mit hoher Anpassungsfähigkeit an technologische und regulatorische Entwicklungen

- Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten durch Nutzung lokaler Energiepotenziale

- Erhöhung der Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten

- Beitrag zur Erreichung kommunaler Klimaziele durch Reduktion von Treibhausgasemissionen

- Stabilisierung der Wärmekosten durch strategische Steuerung des Transformationsprozesses

- Verbesserung der Planbarkeit für private, gewerbliche und öffentliche Akteure

Beteiligung und Zuständigkeiten

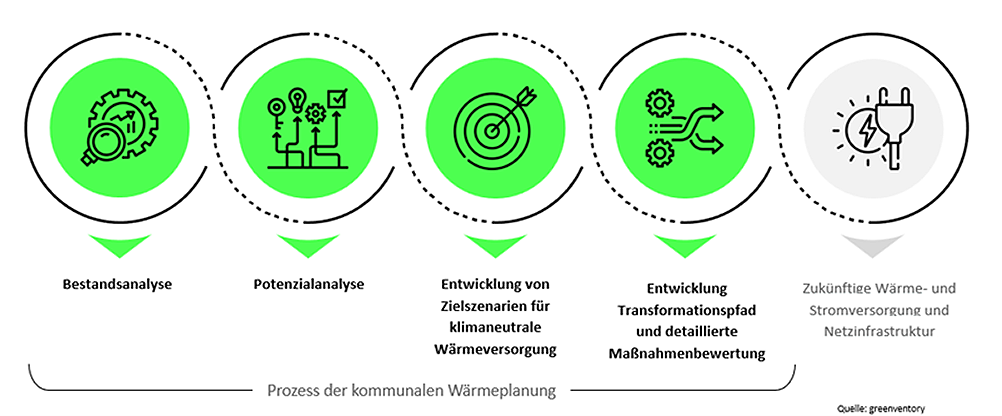

Die kommunale Wärmeplanung setzt auf die aktive Einbindung verschiedener Akteursgruppen entlang der vier gesetzlich definierten Prozessphasen (siehe Grafik). Neben Politik, Verwaltung und fachlich zuständigen Stellen werden gezielt auch Energieversorger, Netzbetreiber, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und interessierte Bürger:innen informiert und – wo möglich – beteiligt.

In der Stadtverwaltung koordiniert Frau Anja Schmidt das Thema.

Rechtlicher Rahmen

Zwei zentrale Gesetze bilden die Grundlage für die kommunale Wärmewende:

- Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024):

Das GEG legt energetische Standards für Gebäude fest und verpflichtet Eigentümer:innen, bei neuen Heizungen künftig mindestens 65 % erneuerbare Energien einzusetzen. Es fördert damit eine klimafreundliche Modernisierung auf Gebäudeebene und schafft klare Vorgaben für Bau und Sanierung. - Wärmeplanungsgesetz (WPG, seit 2024):

Das WPG verpflichtet Städte wie Wolmirstedt, bis spätestens 30. Juni 2028 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Ziel ist eine strategisch geplante, flächendeckend nachhaltige Wärmeversorgung – abgestimmt auf lokale Potenziale und Bedürfnisse.

Im Zusammenspiel ermöglichen beide Gesetze eine systematische Umstellung der Wärmeversorgung: lokal geplant, technisch konkret, sozial ausgewogen und klimapolitisch wirksam.

Finanzierung und Projektlaufzeit

Die Planung wird zu 90 % aus Mitteln des Bundes gefördert. Nach positivem Förderbescheid wurde das Büro ETA-E mit der Durchführung der Analyse und Konzepterstellung beauftragt, welches durch die Bio-Wärme-Innovation GmbH als weiterem Ingenieurbüro aus Magdeburg unterstützt wird. Das Projekt ist für den Zeitraum von Oktober 2024 bis Dezember 2025 angelegt, mit der Option auf Verlängerung.

Planungsprozess und aktueller Stand

1. Bestandsanalyse

Im ersten Schritt wird die bestehende Wärmeversorgung umfassend analysiert. Dazu gehören die Erhebung und Auswertung von Verbrauchsdaten, die Identifikation relevanter Energiequellen sowie die Bewertung der vorhandenen Infrastruktur. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Planungsschritte.

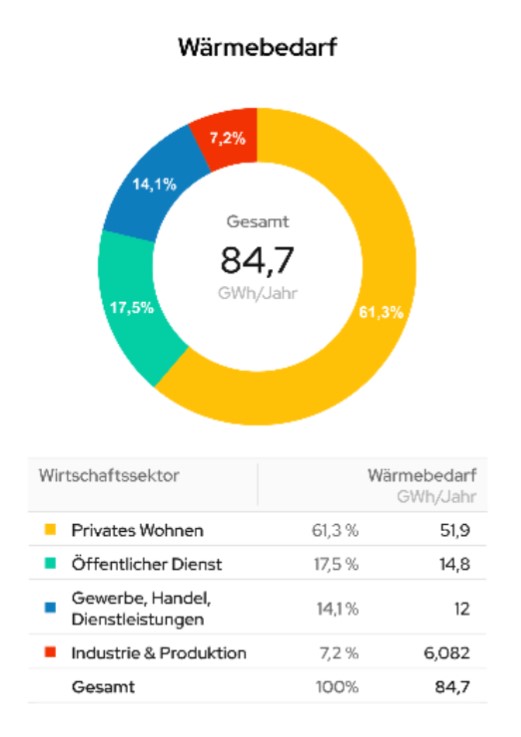

Zentrale Ergebnisse:

- Der jährliche Wärmebedarf liegt bei rund 86,5 GWh, davon entfallen ca. 60 % auf den Wohngebäudesektor.

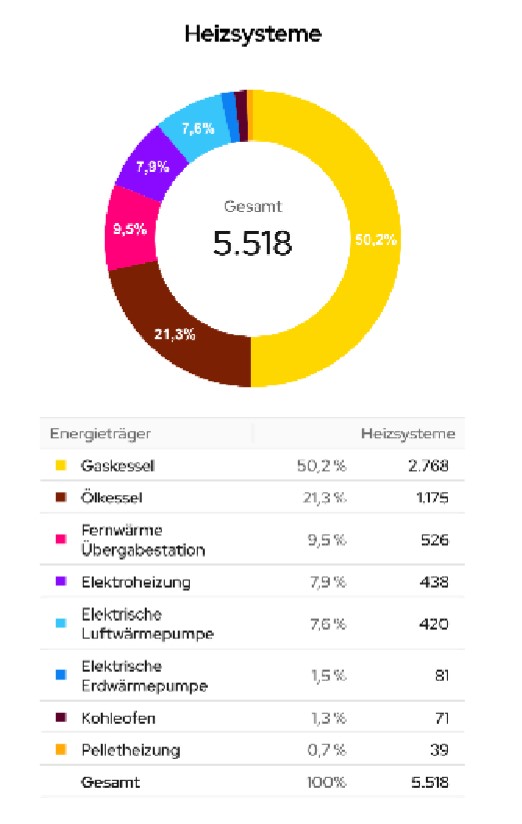

- 72 % der Gebäude werden derzeit noch mit fossilen Energieträgern beheizt, 9,5 % über ein Fernwärmenetz (größtenteils erdgasbasiert).

- Der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmebereitstellung beträgt lediglich rund 10 %.

2. Potenzialanalyse

Diese Phase widmet sich der Identifikation und Bewertung technischer, wirtschaftlicher und räumlicher Potenziale zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Wärme. Berücksichtigt werden unter anderem Solarthermie, Geothermie, Biomasse, Wärmepumpenlösungen sowie industriell oder gewerblich anfallende Abwärme.

Erste Erkenntnisse:

• Erdgas stellt gegenwärtig den dominierenden Energieträger dar.

• Wesentliche Effizienzpotenziale bestehen im Gebäudebestand der Baujahrgruppen 1949–1978 sowie 1979–1990.

• Die Stadt verfügt über erhebliche Potenziale zur Nutzung regenerativer Energien.

• Laufende oder geplante Vorhaben im Energiesektor – sowohl öffentlich als auch privat – sind frühzeitig in die Planung einzubeziehen.

3. Entwicklung von Zielszenarien

Basierend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Analysen werden verschiedene Szenarien für die zukünftige Wärmeversorgung entwickelt. Diese ermöglichen eine vergleichende Bewertung möglicher Entwicklungspfade und schaffen die Grundlage für strategische Entscheidungen.

4. Umsetzungsstrategie und Fortschreibung

Der abschließende Schritt umfasst die Ableitung konkreter Maßnahmen zur Umsetzung der gewählten Zielpfade. Diese werden im weiteren Verlauf regelmäßig überprüft, bewertet und bei Bedarf angepasst, um die Wirksamkeit und Zielkonformität der kommunalen Wärmewende langfristig sicherzustellen

Beteiligungsformate und Termine (Ausblick)

Die Einbindung der Stadtgesellschaft erfolgt über mehrere Beteiligungsformate, die inhaltlich und zeitlich auf die jeweiligen Planungsphasen abgestimmt sind.

• Auftaktveranstaltung (bereits durchgeführt)

• Zwischenpräsentation im Stadtrat – Meilenstein 1 (bereits durchgeführt)

• Workshop 1 – Beteiligung zentraler Akteure (bereits durchgeführt)

• Workshop 2 – Fachvertiefung (Termin folgt)

• Bürgerdialog – Öffentliche Beteiligung (Termin in Vorbereitung)